Forschung zum Thema Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl

Wir möchten unseren kleinen Biber dabei begleiten, zu einem selbstsicheren, einfühlsamen, glücklichen und erfolgreichen Erwachsenen heranzuwachsen. Dabei setzen wir die Brille des Psychologen auf. Wir verlassen und nicht nur auf Erfahrung, Intuition und wichtige Theorien, sondern machen uns die Forschung zunutze. Denn verschiedene Forschungszweige haben sich mit den Fragen beschäftigt:

• Was macht Kinder, Jugendliche und Erwachsene stark?

• Wie kann das Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gefördert werden?

•Welche Situationen in unserem Alltag sind bedeutsam für unser Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein?

• Wie gelingt es Kindern aus widrigen Lebensumständen zu einem wahren Stehaufmännchen zu werden?

• Welche Faktoren tragen zu einem glücklichen Leben bei?

Attributionstheorien / -forschung

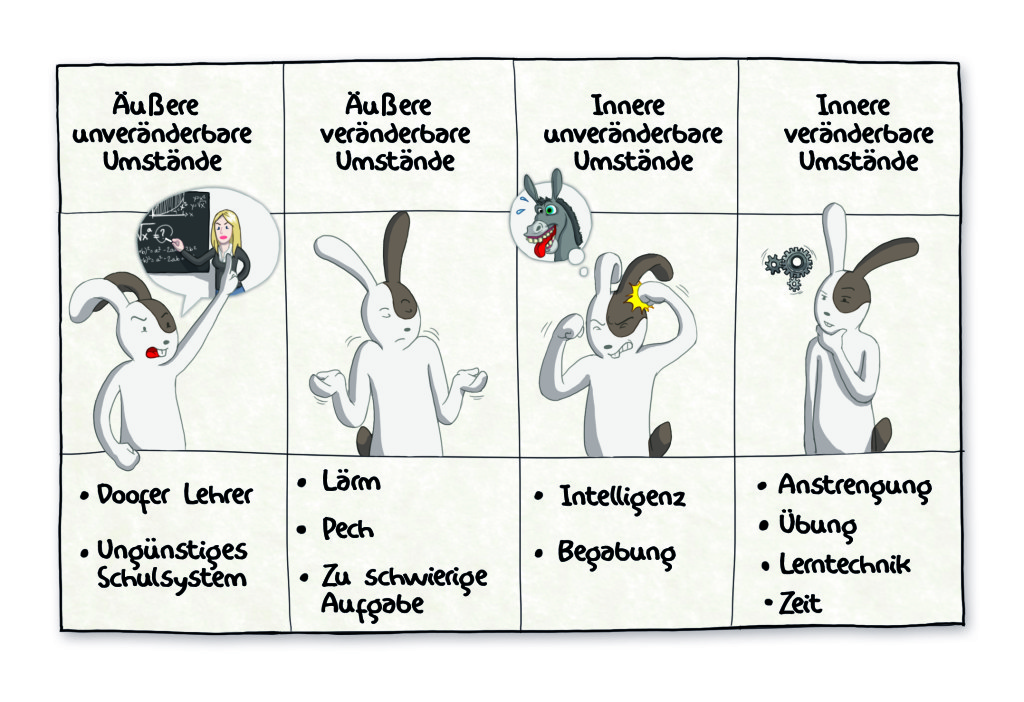

Die Attributionstheorien tragen der Beobachtung Rechnung, dass Menschen instinktiv nach Gründen für Ereignisse suchen. Wir alle versuchen, unser Leben in einen Sinnzusammenhang einzuordnen. Die Attributionstheorien gehen davon aus, dass verschiedene Ursachenzuschreibungen für Erfolge und Misserfolge einen starken Einfluss auf unser Erleben und Verhalten haben. Dabei werden verschiedene Ursachenzuschreibungen, auch Attributionen genannt, unterschieden. Die folgende Tabelle zeigt verschiedene Ursachenzuschreibungen:

Ein Schüler, der durch eine Prüfung fällt, könnte beispielsweise sagen:

„Ich war so schlecht, weil ich zu dumm / unbegabt bin“ (in der Person liegende, stabile Attribution)

„Ich war so schlecht, weil ich zu dumm / unbegabt bin“ (in der Person liegende, stabile Attribution)- „Ich habe versagt, weil ich mich zu wenig vorbereitet habe oder keine gute Lernstrategie angewendet habe.“ (in der Person liegende, veränderbare Attribution)

- „Der Lehrer kann einfach nicht erklären“ (ausserhalb der Person liegende, stabile Attribution)

- „Ich hatte einfach Pech dieses Mal“ (ausserhalb der Person liegende, veränderbare Attribution)

Die Attributionsforschung zeigt, dass bestimmte Ursachenzuschreibungen fatale Folgen haben können: So gehen gewisse Muster mit stärkeren Ängsten und vermehrten depressiven Symptomen einher. Eltern und Lehrpersonen nehmen häufig die Rolle eines Vorbildes ein, bei denen sich Kinder gewisse Sichtweisen „abschauen“. Die Attributionsforschung unterstützt uns bei der Frage, welche Art von Rückmeldungen Kindern und Jugendlichen dabei helfen:

- Sich über ihre Leistungen und Erfolge zu freuen

- Sich von Misserfolgen und schlechten Leistungen nicht unterkriegen zu lassen

- Ängste zu überwinden

- Traurige Gefühle zu reduzieren

Forschung zur Selbstdisziplin / Selbstkontrolle

Unser Selbstvertrauen erhöht sich, wenn wir Krisen überwinden und die Erfahrung machen, dass wir mit unserer Anstrengung Ziele erreichen können. Damit wir dazu in der Lage sind, benötigen wir Selbstdisziplin: So entscheidet sich ein Kind beispielsweise bewusst dafür, einem anderen Kind zu verzeihen, um die Freundschaft zu erhalten anstatt impulsiv zu schmollen oder es dem anderen heimzuzahlen. Ein Jugendlicher opfert seine geliebte Freizeit, um sich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten mit dem Ziel, sich die Chance auf eine gute Lehrstelle offen zu halten. Ein Erwachsener widersetzt sich der Versuchung, den Fitnesskurs noch eine Woche aufzuschieben, ein Stück Torte zu naschen oder weiterhin zu rauchen- alles zugunsten eines gesünderen Lebens.

Die Forschung zur Selbstkontrolle zeigt: Belohnungen aufschieben zu können und sich auch zu unangenehmen Tätigkeiten überwinden zu können ist Gold wert.

So profitieren Menschen mit einer hohen Selbstdisziplin von:

• Mehr Erfolg in Schule und Beruf (unabhängig vom Intelligenzquotienten)

• Stabileren Beziehungen

• Besserer Gesundheit

• Mehr finanziellen Mitteln

• Höherer Lebenszufriedenheit

• Weniger Problemen mit Gesetz, psychischen Problemen, negativen Gefühlen

Die Forschung zur Selbstdisziplin wurde wesentlich vom Sozialpsychologen Walter Mischel vorangetrieben, der mit seinen revolutionären „Marshmallow- Experimenten“ in den 70er Jahren für Furore sorgte. Mischel befasste sich darin mit der Frage, wie gut es Kindern gelingt, Belohnungen aufzuschieben. Dazu lud er Kinder in ein Labor auf dem Campus der Standford University ein und setzte ihnen eine Süssigkeit vor. Der Versuchsleiter erklärte den Kindern jeweils, dass sie die Süssigkeit entweder sofort essen könnten oder warten dürften, bis der Versuchsleiter zurückkehrt. Im letzten Fall würden sie zur Belohnung eine zweite Süssigkeit erhalten. Mischel stellte starke Unterschiede zwischen den Kindern fest. Einige Kinder assen die Süssigkeit sofort, andere konnten sich mehrere Minuten beherrschen. Die Nachuntersuchungen mehrere Jahre später zeigten Erstaunliches: Kinder, denen es im Experiment besser gelungen war, zu warten und die Belohnung aufzuschieben, wiesen im Entwicklungsverlauf bessere Noten, eine höhere Beliebtheit bei Mitschülern und Lehrpersonen, und eine bessere Gesundheit auf. Das folgende Video zeigt den Ablauf eines solchen „Marshmallow-Test“ und bringt uns näher, wie schwierig der Belohnungsaufschub ist:

Dieser Forschungszweig liefert uns wichtige Hinweise, wie Kinder und Jugendliche Selbstdisziplin lernen können und so dabei unterstützt werden können, ihre persönlichen Ziele zu erreichen und damit auch ihr Selbstvertrauen zu stärken.

Forschung zur erlernten Hilflosigkeit

Ein hohes Selbstvertrauen basiert auch auf der Erfahrung, dass wir unsere Umwelt aktiv gestalten können und dazu in der Lage sind, schwierige Situationen zu bewältigen. Auf der anderen Seite steht die Hilflosigkeit – sie lässt sich als das Gegenteil von Selbstvertrauen beschreiben.

Hilflose Menschen:

- Trauen sich wenig zu

- Geben nach Misserfolgen schnell auf

- Gehen Schwierigkeiten aus dem Weg

Das Konzept der erlernten Hilflosigkeit wurde erstmals vom Psychologen Martin Seligman eingeführt. Er leitete (aus heutiger Sicht schreckliche!) in diesem Gebiet Studien mit Hunden, denen Elektroschocks verabreicht wurden. In seiner bekanntesten Untersuchung, dem „triadischen Versuchsplan“ bildete er drei Gruppen von Hunden. Zwei dieser Gruppen wurden Elektroschocks verabreicht, eine Gruppe fungierte als Kontrollgruppe. Seligman ermöglichte einer Gruppe von Hunden die Kontrolle über die schmerzhafte Prozedur: die Hunde lernten nämlich, diesen Elektroschocks ein Ende zu bereiten, indem sie mit der Schnauze einen Hebel oder ein Rad betätigten. Die zweite Gruppe von Hunden bekam unkontrollierbare Elektroschocks und konnte nichts gegen diese unternehmen. Seligman konnte zeigen, dass solche unkontrollierbaren, negativen Ereignisse zu Hilflosigkeit führen: Hunde, die gelernt hatten, dass sie mit der negativen Situation umgehen und diese beenden können, befreiten sich auch in weiteren Experimenten aus schmerzhaften Situationen. Die Hunde, die keinerlei Kontrollmöglichkeit auf die Elektroschocks wahrgenommen hatten, verhielten sich in der Folge völlig passiv: Sie versuchten nicht mehr, schmerzhaften Situationen zu entfliehen, sondern liessen diese Momente winselnd und zusammengekauert über sich ergehen. Seligman erkannte, dass Lebewesen nicht mehr dazu in der Lage sind, Probleme zu lösen, sich aus negativen Situationen zu befreien und das Ruder in die Hand zu nehmen, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie ihrer Umwelt hilflos ausgeliefert sind.

Überträgt man das Konzept der erlernten Hilflosigkeit auf den Menschen, so stellt man fest, dass gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten und / oder Verhaltensauffälligkeiten in ihrem Alltag sehr häufig Hilflosigkeitserfahrungen machen müssen. Sie bereiten sich beispielsweise auf eine Prüfung vor und strengen sich sehr an, schreiben am Ende jedoch wieder eine schlechte Note. Sie sehen also keinen Zusammenhang zwischen ihrem Handeln (der Prüfungsvorbereitung) und dem Ergebnis (ihrer Note). In der Folge leidet ihr Selbstvertrauen oft enorm. Typische Sätze wie:„Ich kann das sowieso nicht!“ oder „Ich bin einfach zu dumm!“ spiegeln diese Haltung wider. Um sich selbst zu schützen verweigern entmutigte Kinder das Lernen oft gänzlich. Übungen zu Hause enden nicht selten in Tränen oder Wutausbrüchen. Um neues Vertrauen in sich selbst und ihre Fähigkeiten zu gewinnen benötigen entmutigte Kinder Kontrollerfahrungen: Sie brauchen die Erfahrung, dass sich ihre Anstrengung auszahlt und dass sie Fortschritte machen– auch wenn die Note noch immer ungenügend ist.

Ähnliches erleben Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Sie spüren immer wieder, dass sie aufgrund ihres gesteigerten Bewegungsdranges, ihrer stürmischen Spielgestaltung oder ihres augesprägten Wunsches, „der Bestimmer zu sein“, bei anderen Kindern anecken. In der Folge werden sie von Altersgenossen oft gemieden, aus dem Spiel ausgeschlossen, nicht mehr eingeladen oder sogar gehänselt. Mit der Zeit verfestigt sich bei vielen dieser Kinder die Überzeugung: „Ich kann machen, was ich will, ich finde eh`keine Freunde- niemand mag mich.“ Sie fühlen sich einsam und sehen keine Möglichkeit, mit anderen Kindern in Kontakt zu treten. Auch in diesen Fällen ist es notwendig, Betroffenen neue Kontrollerfahrungen zu ermöglichen im Sinne von: „Ich bin dazu in der Lage, Kontakt zu anderen aufzunehmen, mich in einer Gruppe zurecht zu finden und Beziehungen aufrecht zu erhalten.“ Vermitteln wir ihnen als Eltern, dass nicht ihre Persönlichkeit das Problem darstellt, sondern dass den Kindern lediglich das Wissen über einige ungeschriebenen Gesetze der Freundschaft fehlt (und dass diese lernbar sind) wächst die Zuversicht.

Resilienzforschung

Resilienz ist in den letzten Jahren fast zu einem Modewort geworden. Der Begriff leitet sich vom englischen „resilience“ (Spannkraft, Widerstandsfähigkeit, Elastizität) ab und bezeichnet die Fähigkeit,

- erfolgreich mit belastenden Lebensumständen umzugehen.

- sich von schwierigen Situationen nicht unterkriegen zu lassen.

Die Resilienzforschung geht der Frage nach, weshalb sich einige Kinder trotz widriger Lebensumstände (z.B. Armut, Drogenabhängigkeit der Eltern, Gewalt in der Familie) positiv entwickeln und weshalb es einigen Menschen gelingt, sich rasch von traumatischen Erlebnissen zu erholen.

Eine der bedeutendsten Studien in diesem Feld ist die Kauai-Studie, die auf der Insel Kauai über 40 Jahre hinweg mit knapp 900 Kindern durchgeführt wurde. Es konnte gezeigt werden, dass sich 1/3 der Kinder, welche in der Kindheit mehreren belastenden Faktoren ausgesetzt waren, zu zuversichtlichen, selbstsicheren und leistungsfähigen Erwachsenen entwickelten. Was unterschied diese Kinder von denen, die auch im Erwachsenenleben noch mit ihrem Schicksal haderten? Die Studie zeigte systematische Unterschiede in der Säuglings- und Kleinkindzeit sowie im Jugendalter. Auch Bedingungen in der Familie spielten eine bedeutsame Rolle.

Die Resilienzforschung gibt uns Hinweise darauf, welche Faktoren Kinder stark für das Leben machen. Sie hilft uns Antworten zu finden auf die Frage: Worauf können Eltern, Lehrpersonen und andere Bezugspersonen achten, um eine positive Entwicklung eines Kindes anzustossen- auch wenn die Voraussetzungen ungünstig sind?

Forschungszweig der positiven Psychologie

Der Forschungszweig der positiven Psychologie geht auf den Psychologen Martin Seligman zurück und setzt ihren Schwerpunkt auf die Frage, wie Menschen in verschiedenen Lebensphasen ihr Wohlbefinden steigern und im Alltag mehr Glücksgefühle empfinden können. Die theoretischen Überlegungen, empirischen Ergebnisse und praktischen Empfehlungen der Positiven Psychologie weisen uns darauf hin, dass insbesondere individuelle Charakterstärken und subjektiv als wichtig empfundene Werthaltungen dabei eine bedeutsame Rolle spielen und es darauf ankommt, inwiefern wir diese Stärken und Werte in unserem Alltag ausleben und vertreten können. Die Positive Psychologie liefert damit wichtige Anhaltspunkte, wie Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch kleine Veränderungen im Alltag zu einem glücklicheren Leben verholfen werden kann.

Bindungs- und Beziehungsforschung

Berühmte Vertreter der Bindungstheorie wie John Bowlby, Mary Ainsworth und Harry Harlow gehen davon aus, dass Kinder in den ersten Lebensjahren einen gewissen Bindungsstil erwerben. Unter Bindungsstil verstehen sie dabei die Kapazität,  gesunde Beziehungen zu anderen aufzubauen und zu erhalten. Der Bindungsstil konzentriert sich somit auf eine anhaltende Verbindung mit einer wichtigen Bezugsperson, die dem Kind Sicherheit spendet, es tröstet, versorgt und unterstützt. Eine Trennung von der Bezugsperson führt hingegen zu starkem Stress auf Seiten des Kindes. Die Bindungsforschung zeigt, dass sich eine sichere Bindung vor allem dann entwickelt, wenn Bezugspersonen schnell, verlässlich und angemessen auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren, indem sie ein Baby beispielsweise innerhalb weniger Sekunden aufnehmen und trösten, wenn es schreit. Dadurch entwickelt sich den Vertreter der Bindungstheorie zufolge mit der Zeit aufseiten des Kindes die Überzeugung:

gesunde Beziehungen zu anderen aufzubauen und zu erhalten. Der Bindungsstil konzentriert sich somit auf eine anhaltende Verbindung mit einer wichtigen Bezugsperson, die dem Kind Sicherheit spendet, es tröstet, versorgt und unterstützt. Eine Trennung von der Bezugsperson führt hingegen zu starkem Stress auf Seiten des Kindes. Die Bindungsforschung zeigt, dass sich eine sichere Bindung vor allem dann entwickelt, wenn Bezugspersonen schnell, verlässlich und angemessen auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren, indem sie ein Baby beispielsweise innerhalb weniger Sekunden aufnehmen und trösten, wenn es schreit. Dadurch entwickelt sich den Vertreter der Bindungstheorie zufolge mit der Zeit aufseiten des Kindes die Überzeugung:

- Ich bin dazu in der Lage, Unterstützung zu mobilisieren und bin als Mensch liebenswert

- Meine Mitmenschen sind verlässlich und nehmen meine Bedürfnisse ernst

- Andere Menschen sind da, wenn man sie braucht

Diese Überzeugungen, die Bindungsstile, sind über die Lebensspanne relativ stabil, können aber im Jugend- und Erwachsenenalter durch neue Erfahrungen in Liebesbeziehungen und Freundschaften zum Teil noch verändert werden.

Tausende von Studien aus der Bindungsforschung zeigen, dass Kinder und Erwachsene, die einen solchen sicheren Bindungsstil aufbauen konnten, im Leben besser zurechtkommen. Im Leistungsbereich zeigt sich, dass eine sichere Bindung mit einer erfolgreichen kognitiven Entwicklung zusammen hängt: So sind sicher gebundene Kinder und Erwachsene in ihrem Denken flexibler, neugieriger und offener für verschiedene Sichtweisen. Des Weiteren sind sie erfolgreicher in der Schule. Auch im sozialen Bereich erweist sich eine sichere Bindung als vorteilhaft: Sicher gebundene Kinder sind besser in der Lage, ihre Gefühle zu regulieren und sich in wichtigen Momenten Unterstützung von anderen zu holen. Ausserdem kommunizieren sie besser mit anderen, verhalten sich kooperativer und reagieren einfühlsamer auf ihre Mitmenschen.

Darüber hinaus weisen sicher gebundene Personen ein höheres Selbstwertgefühl auf: Ihr Selbstbild ist positiver und ausgereifter, sie kennen sich selbst besser und sind sich ihrer Stärken und Schwächen eher bewusst.

Alles in Allem zeigt die Bindungsforschung also, dass gute Beziehungen zu wichtigen Bezugspersonen für eine gesunde und positive Entwicklung unerlässlich sind. Die Ergebnisse liefern wichtige Antworten auf die Fragen:

Welche Faktoren tragen dazu bei, dass Eltern und Kinder gute und stabile Beziehungen zueinander aufbauen können? Welche Merkmale von Kindern, aber auch gut gemeinten Verhaltensweisen von Eltern können den Aufbau einer sicheren Bindung erschweren? Wie finden wir als Familie auch in Konfliktsituationen einen Zugang zueinander?