Sozialer Ausschluss ist kein Kinderspiel!

Laura ringt nach Fassung und schluckt ihre Tränen hinunter. „Haltung bewahren! Sie sollen nicht sehen, dass es dir etwas ausmacht, sonst haben sie gewonnen. Dreh dich um und geh!“ Ruhig, beinahe kontrolliert trottet sie in Richtung Kiosk an der Ecke. Von außen kann kaum jemand das emotionale Gewitter erahnen, das in ihr tobt: die Scham, die Wut, die Enttäuschung. Hier – endlich außer Sichtweite – ändert sich das Tempo. So schnell sie ihre Füße tragen stürmt Laura nach Hause, poltert durch die Haustüre und bricht in Tränen aus. Ihre Mutter streckt den Kopf aus dem Arbeitszimmer: „Hey, was ist denn los, Mäuschen? Was haben sie heute wieder angestellt?!“ In drei großen Schritten ist sie bei ihr, streichelt der Tochter den Kopf und tätschelt ihren Rücken. Lauras Körper bebt unter tonlosen Schluchzern, sie sagt kein Wort, möchte einfach verschwinden. Manchmal, wenn sie abends ganz leise und regungslos in ihrem Bett liegt, kann sie sich selbst fast glauben machen, dass sie gar nicht existiert.

„Die lassen mich wieder nicht mitspielen!“

Oftmals berichten uns Eltern, dass ihr Kind von anderen ausgeschlossen wird. Sie machen sich Sorgen und möchten wissen, „ob das noch normal ist“. Wann wird aus „du darfst nicht mitspielen!“ Mobbing? Welche Auseinandersetzungen sind eher unproblematisch und wo sollten Erwachsene eingreifen? Diese Fragen sind schwer zu beantworten. Kein Wunder, dass sich Eltern, Lehrkräfte und andere Fachpersonen regelmäßig daran die Zähne ausbeißen. Um eine Einschätzung treffen zu können, müssen wir unter anderem die jeweilige Entwicklungsphase des Kindes mit einbeziehen und uns fragen: Inwiefern spiegeln die Erlebnisse eines Kindes charakteristische Interaktionsmuster für seine jeweilige Lebensphase wider? Davon ausgehend fällt eine Einordnung leichter. Sehen wir uns also einen kurzen Abriss der sozialen Entwicklung an:

Die Art und Weise, wie Kinder miteinander umgehen, hängt von ihrem Entwicklungsstand ab. So spielen Kleinkinder vorwiegend nebeneinander her: Tim und Manuel lassen ihre Miniaturautos auf dem Fußboden herumsausen und geben simultan „brumm, brumm“-Geräusche von sich. Nur von Zeit zu Zeit hält einer inne, um den anderen zu beobachten oder ein Spielzeug auszutauschen. In diesem Alter bedeutet spielen mit Gleichaltrigen also hauptsächlich, sich parallel mit etwas ähnlichem zu beschäftigen. Ein Großteil der Konflikte in diesem Alter dreht sich um die Fragen: Wer darf mit dem Gegenstand XY spielen? Wem gehört das? Wer ist zuerst dran?

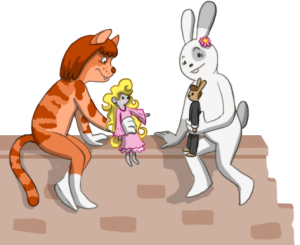

Im Kindergartenalter kommen Regelspiele (z.B. Versteckus oder Brettspiele) aufs Parkett. Mit der zunehmenden Fähigkeit, die Perspektive anderer zu übernehmen, entwickelt sich auch das Rollenspiel. Kinder inszenieren Sequenzen aus dem Alltag wie Mutter, Vater, Kind, und erklären das jüngste Kind vielleicht sogar zum Hund der Familie. Zu zweit oder in kleinen Gruppen verwandeln sie sich in Räuber, Piraten, Ponys, Indianerinnen oder Prinzessinnen. Solche Spiele erfordern Verhandlungen darüber, wie das Spiel strukturiert wird und wem dabei welche Rolle zukommt. Dazu gehört auch die Frage, wer mitmachen darf und wer außen vor bleibt. Im Kindergartenalter zeigt sich bereits, dass Kinder systematisch ausschließen und ausgeschlossen werden („Nein, du nicht!“, „Geh weg!“, „Wir sind hier am spielen!“, „Wir wollen dich nicht dabei haben!“)

Im Schulalter nimmt das Phänomen der Abgrenzung nach außen zu. Mädchen und Jungen setzen sich nun intensiv mit ihren Geschlechterrollen auseinander. Tim findet Mädchen plötzlich „blöd“, und Mia schreit „iiieh- Jungs!“, wenn sie mit so einem eine Gruppenübung machen soll. Einzelne Mädchen und Jungen, die dennoch miteinander spielen, werden oftmals von der Klasse aufgezogen („Sarah und Tim, verliebt, verlobt, verheiratet, noch ein Kuss, dann ist Schluss, weil ich noch zur Hochzeit muss!“).

Diese Phase ist zudem durch intensive Vergleiche gekennzeichnet: wer hat die tollsten Spielsachen? Wer kann am höchsten klettern? Wer hat die längsten Haare? Die wertvollsten Tauschkarten? Die seltensten Sticker? Und vor allem: Wer hat die meisten Freunde? Dieses Wetteifern sorgt immer wieder für Reibereien unter den Kindern, die nach kurzer Zeit meist wieder vergeben und vergessen sind.

Im Verlauf der Grundschule bilden sich oftmals relativ stabile Cliquen. Mit vielerlei Strategien versuchen diese, sich von anderen abzuheben. Mädchen lassen sich eine Cliquenbezeichnung einfallen, basteln Freundschaftsarmbänder in besonderen Farbkombinationen und lassen sich für jedes Mitglied einen besonderen Spitznamen einfallen, den nur die engsten Vertrauten kennen und benutzen dürfen. Manchmal entwerfen sie sogar eine Geheimsprache oder -schrift, um versteckt miteinander zu kommunizieren. Jungen bilden in diesem Alter nicht selten Banden, in die man nur nach bestandener Mutprobe aufgenommen wird. Typischerweise klügeln sie für ihre Gruppe ein Begrüßungsritual aus – ein einfacher Handschlag wäre der Bande kaum würdig.

All diese Handlungen sind darauf ausgerichtet, die Zusammengehörigkeit der Gruppe nach innen zu stärken („Wir gehören zusammen.“). Rituale wie spezielle Handschläge dienen gleichzeitig als klares Signal nach außen, dass nur „ausgewählte Kinder“ Teil des Zirkels sein dürfen, wodurch die Attraktivität der Gruppe an sich erhöht wird („Bei uns kommt man nicht einfach so rein. Wir sind etwas ganz besonderes!“). Indem Kinder entscheiden, wer Teil ihrer Clique sein darf und wer nicht, erleben sie kurzfristig ein Gefühl von Überlegenheit und Exklusivität.

Im Jugendalter nimmt die Grüppchenbildung weiter zu. Die Jugendlichen lösen sich zunehmend vom Elternhaus ab und suchen Rat, Unterstützung und Zuspruch bei den Gleichaltrigen. Dabei neigen Mädchen eher zu Einzelfreundschaften, Jungen stärker zu Gruppenfreundschaften. In diesen engen Beziehungen werden Sorgen und Probleme erörtert, die körperlichen Veränderungen eingeordnet und man probiert aus, welches „soziale Kostüm“ am besten sitzt: zu welcher „Kultur“ möchte man gehören? Bin ich ein Hipster, HipHoper, Emo, Yuci, eine Swagerin, eine Tussi, ein Punk, eine Skaterin? Die Abgrenzung nach außen geschieht häufig über Merkmale der jeweiligen Subkultur: über Kleidung, Accessoires, Frisur und Makeup und über Musik und Events, die man besucht. Dieses sich Einfinden in einer Gruppe wird zu einem wichtigen Pfeiler der Identitätsentwicklung, denn die Gruppe, für die ich mich entscheide, sagt letztlich auch etwas darüber aus, wer ich bin oder wie ich sein möchte. Eine gewisse Rivalität zwischen Angehörigen verschiedener Subgruppen ist Teil einer normalen Entwicklung.

„Ihr müsst alle mitspielen lassen!“

Viele Erwachsene beobachten die Dynamik der Gruppenbildung und Abgrenzung nach außen mit Sorge. Oft hören wir seitens Eltern oder Lehrpersonen die fromme Forderung „ihr müsst alle Kinder mitspielen lassen“ oder „jeder muss mitmachen dürfen“. Wenn wir ehrlich sind, ist diese Forderung ziemlich realitätsfremd – auch wir Erwachsene handeln im Alltag kaum danach.

Welcher Erwachsene lädt jeden X-beliebigen Menschen zu einem Abendessen mit engen Freunden, zur Geburtstagsfeier im kleinen Kreise oder zur Teilnahme an der Theatergruppe oder dem Volleyballtraining ein? Wohl kaum jemand. Selbst unter Fachpersonen in sozialen Berufen wird die Maxime: „Wir lassen alle mitmachen“ nicht unbedingt gelebt. Man bleibt unter sich. Dies wurde mir gerade kürzlich bewusst, als ich eine Weiterbildung zum Thema Bindung besuchte. Der Dozent schickte die knapp 40 teilnehmenden Psycholog/innen, Ärztinnen, Sozialarbeitenden und Krankenschwestern in die Mittagspause und siehe da, innert weniger Minuten bildeten sich Grüppchen. Auf dem Rückweg vom Mittagessen traf ich mehrere Teilnehmer/innen, die die Pause unfreiwillig alleine verbracht hatten – sie hatten schlichtweg niemanden gefunden, dem sie sich hatten anschließen können.

Ich würde sogar vermuten, dass wir Erwachsenen oftmals noch selektiver sind, was soziale Kontakte betrifft, als Kinder oder Jugendliche. Bei ihnen entscheidet ein bestimmter Zwang von außen, mit wem sie einen Großteil ihrer Zeit verbringen (müssen) – sie haben kaum Einfluss darauf, in welche Klasse sie gehen oder auf wen sie in ihren Freizeitvereinen treffen. In vielen Fällen arrangieren sie sich. Wir Erwachsenen können unseren Alltag freier gestalten, unliebsamen Menschen leichter aus dem Weg gehen und uns bewusster entscheiden, mit wem wir uns umgeben möchten. Selbst im Zwangskontext Arbeit steht es uns frei, den Job zu wechseln, wenn uns die Zusammenarbeit mit einzelnen zu bunt wird.

Halten wir also fest: Gruppenbildungen, gelegentliches nicht mitspielen Dürfen, Abgrenzungen zwischen Mädchen und Jungen, Streitigkeiten darüber, wer in gewissen Bereichen „besser“ ist, Rivalitäten zwischen Gruppen und kritische Einschätzungen gewisser Szenemerkmale gehören ein Stück weit zur normalen Entwicklung. Problematisch wird es, wenn einzelne Kinder über einen längeren Zeitraum hinweg systematisch ausgeschlossen, geärgert, beschämt oder gequält werden. Hinweise darauf können Beobachtungen wie die folgenden sein:

Das Kind:

- Hat keinen wirklichen Freund, mit dem es sich regelmäßig verabredet

- Weiß nicht, wen es anrufen könnte, wenn es Unterstützung braucht (z.B. Infos über die Hausaufgaben, wenn es krank ist etc.)

- Spielt hauptsächlich alleine und zieht sich vermehrt zurück

- Möchte nachmittags nicht nach draußen spielen gehen oder kommt schnell wieder zurück (weil die anderen es nicht dabei haben wollten)

- Wird kaum oder gar nicht zu Geburtstagsfeiern oder Ausflügen eingeladen

- Möchte nicht mehr zur Schule gehen

- Klagt über Bauchschmerzen, Kopfweh oder Schlafprobleme und hat vermehrt Absenzen

- Sucht Ausflüchte, um nicht an Sporttagen, Klassenlagern oder Projektwochen teilnehmen zu müssen

- Steht in der großen Pause abseits, versteckt sich im Schulhaus oder sucht die Nähe von Erwachsenen (zum Schutz)

- Wird im Sport oder bei Gruppenarbeiten als letztes gewählt

- Wird von anderen mit hämischen Kommentaren oder gemeinen Spitznamen bedacht

- Wirkt in der Schule unkonzentriert, fahrig und unruhig

- Erscheint nach der Schule oft niedergeschlagen, traurig, angespannt oder gereizt

- Zeigt einen Leistungsabfall in der Schule

- Ist in wiederkehrende Auseinandersetzungen mit denselben Kindern verwickelt

- Weist auf einmal „unerklärliche Verletzungen“ auf und bringt Gegenstände, die es mit in die Schule genommen hat, gehäuft nicht mehr oder beschädigt nach Hause. Darauf angesprochen weicht es aus oder findet Ausflüchte.

Kindern hilft es, sich zu öffnen und über Belastendes zu sprechen, wenn wir Erwachsenen aktiv und bewusst zuhören ohne mit einer vorschnellen Lösung aufzuwarten oder in blinden Aktionismus zu verfallen. Anregungen für eine förderliche Gesprächsatmosphäre finden Sie in unserem Video mit dem kleinen Biber:

Das stille Leiden ausgeschlossener Kinder

Redliches Hinsehen und Hinhören ist wichtig. Denn gerade Mädchen leiden oftmals über Monate hinweg im Stillen unter einer Mobbing-Situation. Warum? Statistiken aus dem deutschsprachigen Raum zeigen, dass Mädchen und Jungen ähnlich häufig Mobbing zum Opfer fallen (vgl. Scheithauer und Kollegen 2006). Aber: die Form der Aktionen unterscheidet sich. So werden Jungen von den Akteuren öfter körperlich angegangen, während Mädchen eher mit verbalen Attacken konfrontiert werden. In einem Überblicksartikel beschreiben Espelage und Kollegen (2004), dass Mädchen untereinander vor allem indirekte Mobbingtechniken anwenden: Sie manipulieren und streuen Gerüchte, um das betroffene Kind zu beschämen, von etwaigen Freunden zu isolieren, dessen Selbstwertgefühl zu untergraben und ihm damit das Gefühl zu geben, dass es nicht dazu gehört und niemand es mag.

Nicht selten werden abwertende Kommentare gerade so laut vorgebracht, dass die Betroffene sie noch hören kann, wie das folgende Beispiel aus der großen Pause zeigt:

Irene steht etwas abseits auf dem Pausenhof.

Sina (würgt und röchelt): Schaut mal, wie die wieder rumläuft. Mir wird schon ganz schlecht – bei den fettigen Haaren.

Meike: Tja, manche Leute haben halt noch nie was von Shampoo gehört…

Jana: Das ist halt auch echt schwierig, sowas anzuwenden, so Shampoo mein ich. Da reichen halt drei Gehirnzellen auch nicht dafür…

Meike (hämisch): Bei der sicher nicht… Manche Leute merken echt nicht, wie widerlich sie sind…

Gerade unter Mädchen kommt es immer wieder vor, dass sich die Akteurinnen das Vertrauen der Geschädigten erschleichen und sich vermeintlich mit ihr anfreunden. Nicht selten droht die Akteurin im Verlauf immer wieder, die Freundschaft „zu kündigen“, wenn das andere Mädchen nicht tut, was die Akteurin möchte. In manchen Fällen werden im Zuge solcher Pseudofreundschaften auch gezielt intime Informationen des Opfers eingeholt, die später für weitere Bloßstellungen und Drohungen „genutzt“ werden können.

Auch systematisches Ausschließen ist oftmals an der Tagesordnung. Eine Mutter erzählte uns, dass ihre 13-jährige Tochter sich gerne mit einer Clique dreier Mädchen aus ihrer Klasse anfreunden wollte. Bald trudelte die heiß ersehnte Einladung ein, mit den anderen in der Stadt shoppen zu gehen. An einem Freitagnachmittag wartete das Mädchen eine geschlagene Stunde vergebens am Treffpunkt, aber niemand tauchte auf. In den folgenden Monaten machte sich das Trio einen Spaß daraus, das Mädchen immer wieder zu gemeinsamen Unternehmungen einzuladen, auf die sich diese unbändig freute – und sie dann aus heiterem Himmel sitzen zu lassen. Manchmal tauchte das Dreiergespann auf, ließ das Mädchen jedoch ganz unschuldig abblitzen („Ah bist du auch hier? Also wir drei waren ja fürs Kino verabredet. Also, wir müssen dann mal los. Schönen Nachmittag dir noch, ciaoi!“). Einmal überredete das Mädchengespann die Klassenkameradin zu einem gelinde gesagt „experimentellen Haarschnitt“ und einer neuen Haarfarbe, die ihr „ach so gut stehen würden“ – und machte sich am Ende in der Klasse über das „hässliche Ergebnis“ lustig.

Aktionen wie diese sind subtiler als körperliche Übergriffe – und werden daher besonders häufig unter den Tisch gekehrt. Gerade wenn es um verdeckte Mobbinghandlungen geht, wird oftmals gar nicht oder sehr spät reagiert. Erwachsene trösten sich mit Floskeln wie „So sind Kinder halt.“, „Das gab es früher auch schon, das geht vorbei.“, „Einer muss halt immer herhalten – irgendwann verlieren sie schon das Interesse.“ darüber hinweg, dass das Opfer sich in einer ausweglosen Situation befindet und massiv leidet.

Wir erleben immer wieder, dass in solchen Mobbingfällen viel zu lange gewartet wird. Manchmal schweigt das betroffene Kind aus Angst und Scham, sodass Erwachsene gar nicht recht mitbekommen, unter welchem enormen Druck es steht.

In anderen Fällen wissen die Erwachsen Bescheid, hegen aber die Hoffnung, dass „das Ganze schon von selbst wieder vergeht“ beziehungsweise das Kind „abgehärtet“ wird. Im Gespräch mit Eltern spüren wir oftmals auch die Scham. Typische Aussagen sind: „Mein Kind ist doch kein Opfertyp. Wenn wir jetzt was machen, muss es vielleicht in die schulpsychologische Abklärung und am Ende denkt dann das ganze Dorf, dass mit ihm etwas nicht stimmt.“

Teilweise ist die Untätigkeit auch einer gewissen Bequemlichkeit geschuldet. Beispielsweise, wenn die Schule erklärt, dass „das nicht ihr Problem“ sei bzw. sie „für den Schulweg nicht zuständig“ sei. Manchmal zieht sich die Schule auch aus der Affäre, indem sie pro forma eine halbstündige „Mobbingintervention“ durchführen lässt. Die Lehrperson appelliert an die Schüler/innen, dass sie ab jetzt besser miteinander umgehen sollen, alle schauen betroffen drein und nicken an den richtigen Stellen, und zur Krönung setzen alle pflichtbewusst ihre Unterschrift unter einen Anti-Mobbing-Vertrag, der dann an der Pinnwand vor sich hin vergilbt. Damit sollte der Fall erledigt sein, oder?

Immer wieder handeln auch Eltern deshalb nicht, weil sie es sich „mit der Schule nicht verscherzen möchten“ oder „kein Fass aufmachen wollen“. Manchmal bricht es mir fast das Herz, wenn ich von Eltern ausweichende Aussagen höre wie:

- „Dass ihn die anderen ärgern, ihn ausschließen und ihm die Sachen wegnehmen, das geht schon mehrere Jahre so. Letzten Sommer hat es sich zugespitzt, da kam er auch öfter mit Verletzungen heim. Also war ich zweimal in der Schule und habe mit der Lehrerin gesprochen. Aber es passierte nichts. Sie kümmern sich nicht darum. Da ist man als Mutter halt dann auch machtlos – und in die Schule gehen muss er ja trotzdem.“

- „Irgendwann hatte sie so Angst vor den zwei Mädchen, die immer auf sie losgegangen sind, dass sie sich geweigert hat, morgens in die Schule zu gehen. Da hat der Rektor dann schon mal was zu diesen Kindern gesagt, dann ist es auch kurz besser geworden, aber langfristig geändert hat sich nichts.“

- „Ja, die Situation ist für ihn schon nicht toll. Ich meine, er kommt eigentlich jeden Tag völlig gereizt nach Hause, weil wieder etwas war. Aber mein Mann und ich denken halt auch immer: wenn wir da jetzt einen Prozess in Gang setzen, wird er vielleicht an die Schule im Nachbarort versetzt. Das wäre an und für sich nicht schlecht für ihn, aber es fährt kein Bus, also müsste ihn immer jemand abholen…“

Vielleicht merken Sie gerade, wie ich mich in Rage schreibe, und ich haue gerade wirklich wie wild in die Tasten. Warum? Weil diese passive Haltung so unglaublich schädlich, ja sogar höchst gefährlich sein kann.

Kinder auf dem Abstellgleis – die verheerenden Folgen

Mobbing stellt Betroffene ins soziale Abseits. Die Folgen können mitunter verheerend sein.

Studien mit bildgebenden Verfahren zeigen, dass unser Schmerzzentrum aktiviert wird, wenn wir von anderen ausgeschlossen werden. Das Augenrollen, hämische Lachen, Ignorieren und wie Luft behandeln durch Mitschüler/innen hinterlässt vielleicht keine körperlichen Wunden. Das Gehirn verarbeitet diese Reize jedoch ähnlich wie einen schmerzhaften Fausthieb.

Wir Menschen sind soziale Wesen – unser Handeln ist darauf ausgelegt, uns an sozialen Gruppen auszurichten. Denn für unsere Vorfahren war es überlebenswichtig, Teil eines Stammes zu sein und zu bleiben, um Schutz, Nahrung und soziale Unterstützung erhalten zu können. Sozialer Ausschluss bedeutete auf der anderen Seite den sicheren Tod. Wer sich an seinen Mitmenschen orientierte, Spannungen frühzeitig wahrnahm und versuchte, sich (wieder) in den Stammesverband zu integrieren, dem schenkte die Natur mit höherer Wahrscheinlichkeit ein längeres, sicheres Leben und damit die Chance, seine Gene an die nächste Generation weiterzugeben. Auf diese Weise entwickelte sich das menschliche Gehirn über Generationen hinweg zu einem hoch angepassten sozialen Organ, das noch heute treue Dienste verrichtet, sich an der sozialen Umwelt zu orientieren. Vor diesem Hintergrund lässt sich schnell erkennen, dass der gut gemeinte Spruch: „Das muss dich doch nicht kümmern, was andere sagen.“ unhaltbar ist. Vielleicht möchten wir nicht, dass es uns kümmert, was andere sagen oder über uns denken, nur leider kümmert das unser Gehirn überhaupt nicht. Ein jahrtausendelanger Überlebensvorteil derer, die sich eben darum kümmerten, wie die soziale Umwelt auf sie reagierte, steckt in uns und lässt sich nicht einfach durch einen Appell an die Vernunft ausschalten. Bis heute schlägt der Körper zuverlässig Alarm, wenn unsere sozialen Bedürfnisse nach Anschluss, Anerkennung und Partizipation frustriert werden, indem uns Angst, Trauer bzw. Scham überrollen. Da Mobbing den Betroffenen die Möglichkeit entzieht, ihr Anschlussmotiv zu befriedigen, macht es negative Emotionen zu ihrem dauerhaften Begleiter. Die Forschung zeigt sogar, dass Mobbingerfahrungen das Risiko erhöhen, Ängste, Depressionen und Selbstmordgedanken zu entwickeln und Suizidversuche zu unternehmen (z.B. Brunstein Klomek und Kollegen, 2007; Hinduja & Patchin, 2010; Reid und Kollegen, 2016). Dieses erhöhte Risiko kann mitunter bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben. So konnten Meltzer und Kollegen (2011) nachweisen, dass Menschen, die als Kind gemobbt wurden, als Erwachsene häufiger Suizidhandlungen zeigen als Menschen ohne diese Erfahrungen – selbst unter Berücksichtigung anderer Risikofaktoren. Die Forscher erklären diese Befunde damit, dass Mobbing für die Betroffenen mit Beschämung, dem Erleben von persönlichem Versagen und einem Gefühl des „in der Falle Sitzens“ verbunden ist. Diese Hoffnungs- und Ausweglosigkeit kann wiederum Depressionen begünstigen und den Wunsch nähren, dem Leid durch einen Suizid ein Ende setzen zu wollen.

Mobbing auflösen – wir alle sind gefragt!

Mobbing ist kein Kavaliersdelikt und Wegsehen macht Außenstehende zu Mitverantwortlichen. Egal ob als Elternteil, Lehrperson, Mitschüler/in, Schulsozialarbeitende – jede/r einzelne kann etwas dazu beitragen, die Situation eines Kindes (und damit der Klasse an sich) zu verbessern.

Vielleicht sind Sie Mutter oder Vater eines unbeteiligten Kindes und erfahren von ihm beiläufig, dass ein/e Mitschüler/in immer wieder systematisch von anderen fertiggemacht wird. In diesem Fall leisten Sie einen wichtigen Beitrag, indem Sie diese Information an die Klassenlehrperson weitergeben. Falls Ihr Kind Angst hat, als Petze zu gelten, teilen Sie der Lehrkraft unbedingt diese Besorgnis mit; Äußern Sie die Bitte, dass die Lehrerin sorgfältig mit diesem Wissen umgeht und Ihr Kind nicht namentlich erwähnt, wenn sie eine Intervention in der Klasse plant. Oftmals sind sich Lehrpersonen nicht sicher, ob die Familie des von Mobbing betroffenen Kindes die Situation aufbauscht oder sie konnten das Ausmaß einer Mobbing-Situation bislang nicht richtig einschätzen. Indem Sie die Perspektive eines unbeteiligten Kindes einbringen, wird die Lehrkraft die Mobbingsituation eher als solche erkennen und die Intensität besser einschätzen können. Damit steigt die Dringlichkeit, etwas zu unternehmen. So können in der Klasse mehr Sicherheit und bessere Lernbedingungen für alle entstehen – auch für Ihr eigenes Kind.

Falls Sie die Vermutung haben, dass Ihr eigenes Kind an Mobbing beteiligt ist, brauchen Sie Mut, um in dieser Situation nicht die Augen zu verschließen. Wahrscheinlich geht es Ihnen wie fast allen Eltern und Sie können sich partout nicht vorstellen, dass gerade ihr Schatz, der im Fußball ein fairer Teamplayer ist, oder ihre Prinzessin, die so liebevoll mit dem Geschwisterkind umgeht, anderen das Leben schwer macht. Behalten Sie im Hinterkopf, dass Mobbing eine komplexe Gruppendynamik ist und oftmals einen Verlauf annimmt, den die Kinder mit der Zeit kaum mehr richtig einschätzen können. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Lehrperson über Ihre Beobachtungen und Befürchtungen zu informieren und diese gegebenenfalls um Hilfe zu bitten. Was könnte getan werden, um das Klima in der Klasse zu verbessern? Wie könnten Sie die Lehrperson von Elternseite her bei diesem Vorhaben unterstützen?

Zu Hause können Sie sich (ggf. in vorheriger Absprache mit der Lehrperson) in einer ruhigen Minute mit Ihrem Kind zusammensetzen und Ihre Beobachtungen besprechen. Vermeiden Sie dabei Vorwürfe wie: „Ich habe gehört, dass du Tina ausschließt und sie fertig machst. (…) So haben wir dich nicht erzogen! (…) Was meinst du eigentlich, wie es ihr geht, wenn ihr immer so gemein zu ihr seid? Was soll das?!“ – diese bringen Ihr Kind höchstens dazu, die Situation zu bagatellisieren und seine Beteiligung abzustreiten. Auch wenn es schwer fällt – verzichten Sie darauf, Ihr Kind für mögliche Aktionen zu bestrafen. Oftmals schüren Eltern damit indirekt den Hass ihres Kindes auf das Opfer und befeuern den Wunsch, „es dieser elenden Petze heimzuzuzahlen.“ Vorwürfe und Strafen bringen Ihr Kind in eine Verteidigungsposition, wodurch es fast unmöglich wird, gemeinsam über eine Lösung nachzudenken. Stattdessen ist es oft hilfreicher, wenn Sie Ihrem Kind möglichst objektiv mitteilen, was Sie beobachtet haben, zum Beispiel: „Ich habe den Eindruck, Tina geht es im Moment gar nicht gut. Ich sehe sie am Morgen auf dem Schulweg oft hier am Haus vorbeilaufen. Sie ist immer allein unterwegs und wirkt traurig auf mich…“ Falls Ihr Kind Ausflüchte sucht oder das andere Kind abwertet, können Sie dies kurz aufnehmen und gleichzeitig deutlich Stellung beziehen, etwa: „Klar, man muss nicht mit jedem Kind super befreundet sein. Aber ich finde trotz allem hat jedes Kind das Recht, sich in der Schule und auf dem Weg dorthin wohl zu fühlen.“ Äußern Sie die klare Erwartung, dass Ihr Kind etwas dazu beiträgt, dass es dem besagten Kind wieder besser geht: „Weißt du, ich glaube jeder einzelne kann etwas tun, wenn ein anderes Kind traurig oder bedrückt ist. Gerade du – wo du doch beim Volleyball auch immer so drauf schaust, dass es im Team rund läuft und keiner zu kurz kommt. Was könntest du machen, damit sich Tina in der Schule wieder wohler fühlt?“ Besprechen Sie mit Ihrem Kind verschiedene Vorgehensweisen und vereinbaren Sie mit ihm ein nächstes Gespräch einige Tage später, um zu diskutieren, inwiefern es sein Vorhaben in die Tat umsetzen konnte. Ihr Vorgehen wird umso erfolgreicher, je:

- weniger Sie die Rolle eines Polizisten einnehmen, der das Kind befragt und dessen Missetaten ahndet

- mehr Sie sich darum bemühen, an das Gute in Ihrem Kind zu appellieren

- klarer Sie erwarten, dass Ihr Kind sich für das Wohlbefinden des anderen einsetzt

- zuverlässiger Sie auf die besprochenen Punkte zurückkommen und nachfassen, inwiefern sich etwas verändert hat

Indem Sie genau hinsehen und bewusst Stellung beziehen, vermitteln Sie Ihrem Kind: Ich als deine Mutter / als dein Vater liebe dich und weiß, wieviel Gutes in dir steckt. Aus diesem Grund erwarte ich von dir, dass du respektvoll mit anderen umgehst und ihnen weiterhilfst – und ich bin mir sicher, dass du das kannst. Ich habe ein Auge darauf und lasse nicht locker!

Ihr Kind wird (möglicherweise) von anderen gemobbt? Als Eltern können wir Kinder beobachten und mit ihnen ins Gespräch kommen, wenn wir den Eindruck haben, dass sie etwas oder jemand plagt. Wir können ihnen aktiv zuhören und mit ihnen gemeinsam überlegen, welche weiteren Schritte für Entlastung sorgen könnten. Vorwegnehmen möchten wir, dass es in den meisten Fällen nicht ratsam ist, die Akteure oder deren Eltern aus dem Affekt heraus zu konfrontieren. Was Sie stattdessen tun können und wie Sie Ihrem Kind in dieser schwierigen Zeit den Rücken stärken können, erfahren Sie im Artikel „Mein Kind wird gemobbt – was jetzt?“. Nehmen Sie mit dem Einverständnis Ihres Kindes Kontakt zur Schule auf und schildern Sie der Klassenlehrperson die Vorfälle. Informieren Sie sich unbedingt, wie an der Schule normalerweise vorgegangen wird, wenn es Mobbingfälle aufzulösen gilt. Oftmals verfügen die Schulsozialarbeiter/innen über eine entsprechende Zusatzausbildung und können die Klasse gezielt begleiten.

Mobbing muss in der Gruppe aufgelöst werden. In der Praxis hat sich unter anderem der sogenannte No Blame Approach bewährt. Bei diesem Vorgehen wird bewusst auf eine Konfrontation der Akteure und auf Strafen verzichtet, da diese oftmals dazu führen, dass das Mobbing abgestritten oder das betroffene Kind aus Rache noch massiver angegangen wird. Stattdessen nutzt man die Ressourcen jedes einzelnen Kindes, um die Situation für das gemobbte Kind zu verbessern. In unserem Kurzfilm stellen wir das Vorgehen exemplarisch vor.

Eine ausführliche Anleitung für Lehrpersonen zur Durchführung des No Blame Approaches finden Sie hier sowie auf der Webseite www.no-blame-approach.de.

Bleiben Sie beharrlich und bitten Sie die Klassenlehrperson um Hilfe, damit sich Ihr Kind in der Schule wohl und sicher fühlen kann. Sollte sich die Situation für Ihr Kind nicht verbessern, sind die Schulleitung, das Schulpräsidium sowie der Schulpsychologische Dienst wichtige Partner, um gegebenenfalls auch einen Schulwechsel zu erwirken.

Denn jedes Kind hat das Recht ohne Angst zur Schule zu gehen!

Aktuell: Zweitägige Weiterbildung zur Durchführung des „No Blame Approachs“ für Fachpersonen (Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter/innen, Psycholog/innen) in Zürich

Autorenteam

Stefanie Rietzler und Fabian Grolimund sind Psychologen und leiten die Akademie für Lerncoaching in Zürich.